- ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ

- أوّلاً: المدرسة التوفيقية:

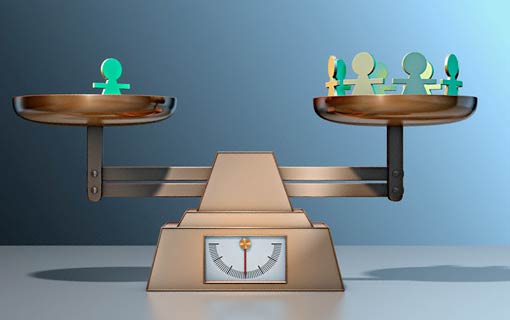

تعتقد هذه المدرسة أن انعدام العدالة الاجتماعية بخصوص أجور العمّال، والمكافآت الماليّة لها جوانب إيجابية للمجتمع.

فإذا أريد للمجتمع الإنساني التكامل من حيث العمل والإنتاج والإبداع، فما على أفراده إلا القيام بأدوار مختلفة لخدمة النظام الاجتماعي، على أساس المهارة الشخصية والإبداع، ولما كانت هذه الأدوار تتطلّب جهداً جسدياً وفكرياً وتضحية في الوقت والطاقة البشرية، فالمفترض عقلياً أنّ الذي يقوم بهذه الأدوار يكافأ مكافأة مالية تغريه بالانخراط في ذلك العمل وتشجّعه على القيام بذلك الدور. فإذا كان الطبيب أكثر نفعاً للمجتمع – مثلاً – من معلم المدرسة، فعلى المجتمع مكافأة الطبيب مكافأة تفوق مكافأته للمعلم من الناحيتين الماليّة والاجتماعية. وإذا أقرّ المجتمع – مثلاً – بأفضليّة عمل المهندس ودرجة منفعته للنظام الاجتماعي من عمل الفلّاح، استحقّ ذلك المهندس أجراً أعلى ومنزلة أرفع من زميله الذي يمارس حرث الأرض.

وهذا التوزيع غير المتكافئ للثروة والمكافآت الاجتماعية ضروري – حسب رأي المدرسة التوفيقية – في ثبات استقرار النظام الاجتماعي، لأنّ المال والمكافأة الاجتماعية هما اللذان يجذبان الأفراد نحو إنجاز الأعمال التي تتطلّب جهداً أشدٌ من بقيّة الأدوار الاجتماعية الأخرى.

وهكذا يكون انعدام العدالة الاجتماعية نتيجة لثبات واستقرار النظام الاجتماعي.

ملاحظات حول النظرية:

هذه آراء المدرسة التوفيقية في مفهوم العدالة الاجتماعية، وهي واضحة كل الوضوح في أطروحتها الإيديولوجية، المبنيّة على أسس خالية من الواقعية في كثير من مواردها.

ومن الملاحظات على هذه النظرية:

إنّ هذه النظرية فيها جانب إيجابي وآخر سلبي، فالجانب الإيجابي هو تأكيدها على مسألة المكافآت المتناسبة مع نوعيّة العمل والجهد المبذول لخدمة المجتمع، والتي تخضع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وغيرها.

وأمّا الجانب السلبي من هذه النظرية، فهو افتراضهم أنّ انعدام العدالة الاجتماعية يؤدي إلى استقرار النظام الاجتماعي.

أمّا الجانب الأوّل الذي قلنا: إنّه الجانب الإيجابي من النظرية، فعلى الرغم من قولنا ذلك، إلا أننا نودّ نسأل: هل إنّ مسألة تحديد النافع وغير النافع أو النافع والأنفع، خاضعة لأسس واقعية تنطلق منها وتحدّد متعلّقاتها بما يخدم المجتمع واقعاً، أم أنّ الأمر لا يخلو عن كونه لوناً من ألوان الذوق النفسي؛ أو المزاج الاجتماعي أو ما شابه ذلك؟

والذي نراه أنّ مسألة أنّ الطبيب – مثلاً – يقدم خدمة اجتماعية أكثر من عامل النظافة، وبالتالي فالمفروض أن يكون الطبيب هو صاحب الامتياز الاجتماعي والاقتصادي الأفضل مسألة فيها نظر؛ لأنّ المسألة في الواقع ليست خاضعة للامتياز المهني أو الخدماتي للمجتمع، بل في الحقيقة نرى أنّها خاضعة لمبدأ الحاجة الاجتماعية لتلك الوظيفة المهنية.

فلو فرضنا أنّ الأطباء ازدادوا بشكل ملفت للنظر وقلَّ عمّال النظافة كذلك، فإنّه من المحتمّ حينئذ وفق الحسابات الاقتصادية والتجربة الاجتماعية أن تكون مكافأة عامل النظافة أكثر من الطبيب. ولتقريب الصورة نقول: إنّ هذه الفكرة تبتنى على القاعدة الاقتصادية التي تقول: "كلّما ازداد العرض قلَّ الطلب، وكلّما قلَّ العرض كثُر الطلب". وبالتالي كلّما قلّ الطلب قلّ الثمن تبعاً له، وكلّما كثر الطلب ازداد الثمن تبعاً له أيضاً. فإذا كثُر عدد الأطباء قلّ الطلب عليهم، وبالتالي تزداد المكافآت الاجتماعية لهم. لذلك نرى أنّ في بعض المدن يكون الدخل الشهري لمصلّح مجاري المياه أكثر من المهندس بأضعاف.

وحينئذٍ فإنّ من الممكن أن تكون فكرة المدرسة التوفيقية منعكسة تماماً، وهنا يأتي السؤال: لماذا نفترض إمكان انخرام هذه القاعدة؟ فنقول: إنّ مسألة الأكثر نفعاً مسألة اعتبارية وليست حقيقية، ولو كانت حقيقة لمّا كان أبطال السينما ينالون مكافآت مالية أكثر بمئات المرّات – إذا لم نقل بالآف – من رجال الفكر، الذين يبنون المجتمع ثقافياً وسياسياً واقتصادياً. ولو كانت المسألة غير اعتبارية لمّا كان أبطال الرياضة هم الأكثر ثروة وغناءً في المجتمع.

وإذا سألنا أيضاً: لماذا يكون هؤلاء أكثر مكافأة، رغم كونهم ليسوا بنافعين للمجتمع، كالمفكّرين والعلماء ورجال الدين؟! والجواب عن ذلك واضح ممّا قدّمنا، فإنّ المسألة ليست خاضعة لمقياس منطقي أو عقلاني متلائم مع الواقع حاجات المجتمع، بل هي مسألة ذوقيّة خاضعة لمزاج المجتمع من جهة، ولمبدأ الحاجة الاجتماعية من جهة أخرى.

ومن هذا البيان يتّضح لماذا قلنا: إنّ هذا الجانب إيجابي، فهو إيجابي من حيث المفهوم. ولكنّ المشكلة التي أمامنا ليست مشكلة مفهومية، بل هي مشكلة مصداقية وهي أننا كيف نستطيع أن نحدد النافع وغير النافع، أو النافع والأكثر نفعاً؟ إنّ المدرسة التوفيقية عاجزة عن الإجابة عن ذلك!

أمّا المسألة السلبية في هذه النظرية فهي التي تعتبر أنّ انعدام العدالة الاجتماعية سبب لثبات النظام الاجتماعي، لأنّه يؤدّي إلى التنافس لإنجاز الأعمال التي تتطلّب جهداً أشدّ من بقيّة الأدوار الاجتماعية الأخرى. لكنّ هذه النظرية التي تتبنّاها المدرسة التلفيقية سطحية جدّاً، وهي بعد ذاك غير متلإمّة في الواقع الاجتماعي. وكأنّ روّاد هذه الدرسة لم يلتفتوا إلى حقائق الإنسان ومداخلاته النفسية، التي تدفعه نحو الكسب والاستحواذ، وعلى ذلك يمكن أن نورد الملاحظات التالية:

(أ) قلنا: إنّ هذه المدرسة لم تنظر إلى الواقع السيكولوجي للإنسان. فإذا كانت هذه المدرسة تعلّل ثبوت النظام الاجتماعي بانعدام العدالة الاجتماعية التي توجد حالة التنافس في المجتمع، فهي قاصرة جدّاً، لأنّنا لا نحتاج إلى ذلك الظلم الاجتماعي لكي نحقّق هذا التنافس، بسبب أنّ الإنسان كائن يطلب المزيد من كلّ ما يمكن أن تناله يده، وغريزة الطمع متأصّلة في نفسه، وهي التي تدفعه للاستزادة من موارده الماليّة، من أجل الوصول إلى السعادة والراحة والدعة.

هذا من جانب ومن جانب آخر، فإنّ في النفس الإنسانية غريزة الخوف من المجهول والخطر المحتمل، الذي يمكن أن يؤدّي بالإنسان إلى الإقعاد والمرض أو الخسارة أو غيرها. لذلك نرى الإنسان حريصاً كلّ الحرص على تأمين مستقبله لكي يضمن معيشته وراحته إذا فوجئ في يوم ما بنكبة ما.

وكذلك فإنّ الإنسان يطلب دائماً اللذّة ويكره وينفر من الألم والحزن والإنسان بصورة عامّة يتصور أنّ المال هو الذي يحقّق له تلك اللذة، من خلال توفيره لمتطلبات الحياة السعيدة بكلّ أبعادها. وهو كذلك يهرب من الفقر الذي يعتبر ألماً وحزناً وشقاءً.

وهناك غرائز كثيرة تدفع الإنسان للإكثار من المال من خلال التنافس؛ فإذا كان الطبيب هو الأكثر مالاً ومنزلة اجتماعية، فإنّ البقية من الناس يسعون جاهدين لكي يكونوا مثله أو أفضل منه، فلا حاجة بعد ذلك لأن نجعل الظلم الاجتماعي وانعدام العدالة الاجتماعية سبباً لاستقرار النظام الاجتماعي، بل يمكن أن نقول: إنّ التنافس هو السبب في استقرار النظام الاجتماعي، والتنافس لا يتطلّب انعدام العدالة الاجتماعية، فلا تعارض بين كون المجتمع يحقّق العدالة وبين كونه متنافساً للوصول إلى الأفضل دائماً.

كلّ ذلك وفق المنطق المادي الذي يجعل قيمة الإنسان بماله ومكانته الاجتماعية. أمّا في النظرية الإسلامية فإنّ النظرة للإنسان تختلف تماماً.

(ب) إنّ إنعدام العدالة الاجتماعية كان دائماً هو السبب في أغلب الثورات السياسية والاجتماعية على مرّ العصور. فهو محفّز كبير جدّاً لقيام المجتمعات بوجه الطغاة الذين يلعبون بمقدّرات الشعوب ويذيقونهم عذاب الفقر والحرمان. وخير دليل على ذلك هو أنّ أكثر من ثلث شعوب العالم قاموا بثورات عاتية ضدّ الرأسمالية والإقطاع وتحكّم البرجوازيين في رؤوس الأموال في بلدان عديدة وقد أدّت تلك الثورات إلى ظهور الماركسية الشيوعية فيها، والقضاء على تلك الأنظمة. وهذا يدلّ على أن استقرار النظام الاجتماعي مع انعدام العدالة الاجتماعية غير ممكن أبداً.

وهكذا أخطأت هذه النظرية مرّة أخرى في تشخيص واقع الإنسان ومداخلاته السيكولوجية، والتي ترفض الظلم وتثور عليه بكلّ ما أوتيت من قوّة. ولو أردنا أن نسوق أمثلة حيّة لشعوب عديدة كان شعارها الأساسي في ثوراتها هو العدالة الاجتماعية، لأخذ ذلك منا الكثير من الوقت والجهد. ولوضوحه أعرضنا عنه في هذا البحث.

(ج) وما يضرّ المجتمع لو تحقّق مستوىً من العيش الكريم – لا أقلّ – للجميع، وزوال الفقر والحرمان من بين الناس؟ هل ذلك يكون عائقاً عن النموّ الاجتماعي، أو التنافس للاستحواذ على المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية؟ أم أنّه لا يمكن للمجتمع أن يتطور إلّا في ظلّ الفقراء والمساكين والمحتاجين، الذين يملؤون الشوارع ويحيون حياة الحيوانات؟!

والواقع أنّ هذه الأفكار التي تستحوذ على عقليّة هؤلاء المنظّرين تؤدِّي إلى انهيار المجتمع، وخروجه من حدود الإنسانية إلى حدّ البهيمية.

إنّ رفع مستوى الحياة الكريمة للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى... إلخ، لهو خير دليل على تقدّم الأُمم وجني ثمار حضارتها. وإنّ الضمير والعقل والذوق الإنساني يحكم بتطوّر أيّ بلد من البلدان من خلال ارتفاع مستوى الدخل الشهري لكلّ فرد من أفراده، ولا زلنا نسمع ونقرأ أنّ الحكومات تفتخر وتعتز بزوال مظاهر الفقر والحرمان في بلدانها.

إذن فلا تعارض مطلقاً بين التنافس الحرّ الشريف على امتلاك الثروة والفوز بالمكانة الاجتماعية.

- ثانياً: المدرسة التلفيقية:

وهذه النظرية تجمع بين رأي المدرسة الماركسية والمدرسة التوفيقية، وتعتبر أنّ الجمع بين المدرستين يؤدّي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كلّاً منهما يأخذ جانباً من التلاؤم مع الواقع الاجتماعي، والحاجة الاجتماعية. ويمكن أن نقول: إنّ هذه المدرسة أُسّست على المنهج الماركسي القائل بحتميّة الصراع الاجتماعي المبنيّ على فلسفته للحياة، والمعبّر عنها بالماديّة الديالكتيكية التي ينظر من خلالها إلى التأريخ والمجتمع، حيث يرى أنّ المجتمع يتطوّر بصورة مستمرة، وأنّ هذا التطوّر يؤدي إلى إنتاج ثروة في المجتمع. فإن كانت الثروة كبيرة فسوف تسبّب وجود هوّة بين أفراد المجتمع، وبالتالي تنعدم العدالة الاجتماعية. وإن كانت الثروة قليلة وليست فائضة عن الحاجة، فسوف تقلّل الهوّة، وبالتالي تتحقّق العدالة بالمستوى المناسب.

وأعتقد أنّ ما قدّمناه من إشكالات وثغرات على كلا النظريتين، وبيان عدم انسجام فكرتيهما مع الواقع الاجتماعي، من خلال النقد النظري الذي قدمناه، والممارسة العملية المتناقضة في أطروحتيهما ورفض المجتمع لهما، وانهيارهما على الصعيد العملي والنظري كفيل بعدم واقعية هذه المدرسة التي تجمع بينهما. وإنّ مثل هذه المدرسة كمِثل من يجمع بين فشلين ليحقّق بهما نجاحاً، والواقع أن ذلك بعيد كلّ البعد عن الصواب. وأنّما يضاف إلى الفشل الأوّل فشلٌ آخر يُبعده عن النجاح وحلّ المشكلة الاجتماعية بشكل كامل.

- ثالثاً: نظرية ماكس فيبر:

وهذه النظرية جاء بها ماكس فيبر ردّاً على نظرية كارل ماركس في الصراع الطبقي. حيث إنّ ماركس – كما تقدّم – علل سبب المشكلة الاجتماعية ووجود الطبقات نتيجة للصراع الطبقي، إلا أنّ ماكس فيبر لم يوافقه على ذلك وقدّم نظرية تقابل نظرية ماركس.

"وتتلخص نظرية ماكس فيبر بالقول: بأنّ فكرة نشوء الطبقات الاجتماعية لا تحصل نتيجة الصراع الطبقي، بل تحصل نتيجة عوامل ثلاثة هي:

الأوّل: العامل الاقتصادي (الثروة).

الثاني: العامل السياسي (القوّة).

الثالث: العامل الاجتماعي (المنزلة الاجتماعية).

فإذا أردنا معرفة الطبقة الاجتماعية، "معلّم المدرسة" – مثلاً – فما علينا إلّا أن نحسب ثروته الماليّة، ونلاحظ قوّته السياسية، ونلمس منزلته الاجتماعية. فإذا كانت ثروته المالية متوسّطة – مثلاً – وقوّته السياسية ضعيفة ومنزلته الاجتماعية متوسّطة؛ أصبحت طبقته الاجتماعية متوسّطة – دنيا".

- ملاحظات حول النظرية:

لقد ردّ الأستاذ الأعرجي على هذه النظرية بشكل جيِّد، وأورد عليها إشكالات تؤكّد وجود التناقض في هذه النظرية من خلال قوله: "إنّ النظرية تتعثّر في تفسير وضع الأفراد في بقيّة الطبقات الاجتماعية. فلو قارنّا الفلّاح بمعلّم المدرسة، وتبيّن لنا أنّ الفلّاح أوسع ثروة في المال وأمضى قوّةً في السياسة من معلّم المدرسة، فهل يعني هذا أنّ الفلاح قد دخل الطبقة العليا في النظام الاجتماعي، بينما بقي المعلّم ضمن الطبقة المتوسّطة؟ يجيب (ماكس فيبر) بأنّ لكلّ فرد منزلته الاجتماعية. فطبقة معلّم المدرسة تختلف عن طبقة الفلّاح، أي أنّنا لا نستطيع قياس معلّم المدرسة إلى الفلّاح. لأنّهما من طبقتين مختلفتين".

وبلا ذلك يورد الأعرجي على هذا الجواب إشكالات عديدة تظهر خطأ هذه النظرية. وهنا نودّ أن نضيف ملاحظات حول النظرية:

أوّلاً: لا إشكال في كون الثروة – أو العامل الاقتصادي – سبباً أساسياً في تكوين الطبقة العليا أو المتوسطة أو السفلى في المجتمع، أي إيجاد الطبقيّة في المجتمع لأنّ من خلالها يحدث الفارق الطبقي وينقسم المجتمع إلى طبقات. ولا إشكال في كون العامل الاقتصادي سبباً أيضاً للقوّة والمنزلة السياسية والاجتماعية ولكن العامل الاقتصادي ليس هو السبب الوحيد للقوّة أو المكانة الاجتماعية، بل إنّ هناك أسباباً كثيرة لذلك مثل الشجاعة أو العلم أو النسب وما شابه ذلك.

والواقع أنّ القرآن صريح ببيان أنّ الثروة سبب من أسباب الطبقية. وهي عامل يؤدّي إلى الاستحواذ والقوّة والمكانة الاجتماعية أيضاً.

ثانياً: بعد أن ذكرنا أنّ العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي لتكوين المجتمع الطبقي، وبالتالي الفوز بالمنزلة الاجتماعية والقوّة السياسية والاستحواذ عليهما، لابدّ أن نذكر أيضاً، بإنّه إضافة إلى العامل الاقتصادي فإنّ هناك العامل السياسي، الذي له دوره الكبير في تكوين الطبقية من إتاحة الفرصة لأربابه من السيطرة على الممتلكات العامّة والنفوذ وتشريع القوانين التي تحقّق مصالحهم، وبالتالي يستطيع أيّ أحد بواسطته أن ينال المال الذي تتكوّن بسببه الطبقة العليا وكذلك المكانة الاجتماعية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالعامل السياسي وحده يشكّل مع غضّ النظر من المال، وهذا مبنى على الفكرة القائلة: أنّ طبقية غير محصورة بالجانب الاقتصادي أو نتيجة للثروة بل تتعدى ذلك إلى جوانب أخرى، وقد مرّ بنا ما آلت إليه الماركسية من خلال الاستحواذ السياسي.

ويمكن أن تقسم الطبقات إلى أنواع، منها:

1-طبقة السياسية: والتي تكون لها هيمنة سياسية واجتماعية وتتحكّم في البلاد والعباد.

2-الطبقة الاجتماعية: المتكوّنة عن طريق النسب والعشيرة وغيرها.

3-الطبقة العلمية: المتكوّنة نتيجة العامل العلمي، فتكون منحصرة فيما بينها لا تنفتح على الآخرين.

4-الطبقة الجنسية: وهي التي تكون عن طريق التمييز العنصري.

5-الطبقة القومية.

6-الطبقة الدينية... إلخ.

إذن هناك في الواقع أكثر من لون للطبقية، ويمكن لهذه الألوان جميعاً أن تكون سبباً للاستحواذ على الثروة، أو العيش عيشة خاصّة نتيجة للوضع الطبقي. وبالتالي يمكن أن نقول: إنّ العامل الاقتصادي وسيلة لتحقيق الطبقية. ولكن هذا العامل وراءه أسباب كثيرة، فقد تكون المنزلة الاجتماعية لشخص ما هي السبب في ذلك، ومن خلال هذه المنزلة يستطيع جميع المال والغنى الفاحش، الذي قد يعبّر عنه بمصطلح "رأس المال الرمزي".

وكمثال على ذلك نرى أنّ بني أُمّية عندما تهيأت لهم الأمور، واستطاعوا أن يسيطروا سياسياً بالاستحواذ على دفّة الحكم في البلاد الإسلامية، كان هذا العامل سبباً لحصول الثروة الفاحشة في أيديهم، وبعدها حدوث الطبقية في المجتمع الإسلامي. لذلك سنقول لاحقاً إن شاء الله: إنّ النظام السياسي له دور كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، بل لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية إلّا في ظلّ نظام قائم على العدل والإنصاف، ويستمدّ وجوده من أساس شرعي وبشروط كثيرة.

وهكذا نرى أن مبدأ التداخل مبدأ صحيحاً نسبياً، رغم أنّ الإشكال الذي أورده الأعرجي على هذه النظرية له وجه إلّا أنّنا في نفس الوقت لا نتّفق معه في حصر الطبقية بالجانب الاقتصادي، لوجود أنواع أخرى من الطبقية قد تؤدِّي إلى خلق الفارق الطبقي. وكدليل على ذلك قول السيّد نفسه في مكان آخر "ولابدّ من سائل يسأل: هل يسمح لفرد تراكمت الثروة في حوزته عن طريق القمار أو الربح السريع من الانضطام لهذه الطبقة؟

والجواب: أنّ القادم الجديد لا يسمح له بالانضمام لهذه الطبقة، وإن تجاوزت أمواله أموال بعض أفرادها، لأنّه لا يملك النسب العائلي الذي يسمح له بالدخول إلى دائرة هذه الحلقة الاجتماعية العليا".

وكدليل آخر على ذلك: أنّ المجتمع الجاهلي كان يتكوّن من أصحاب الأموال والأشراف، في مقابل العبيد والفقراء عامّة الناس، فإضافةً إلى الجانب الاقتصادي يوجد هناك جانب النسب والمكانة الاجتماعية التي قد تتولّد من الشجاعة أو الكرم أو غيرهما.

المصدر: كتاب العدالة الإجتماعية في الإسلام

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق